Booking Soerabaja Place Guest House di Traveloka

Keinginan untuk booking Soerabaja Place Guest House di Traveloka ini muncul, ketika saya mendengar kabar bahwa Afi, cucu kakak yang tinggal di Surabaya, akan menikah Oktober mendatang. Sekalipun belum menerima undangan, keinginan untuk hadir begitu kuat. Pernikahan Afi menjadi sebuah kesempatan untuk mewujudkan cita-cita lama untuk tidur di hotel itu.

Di samping itu, ada tiga alasan mengapa saya ingin ke Surabaya.

Pertama, saya ingin hubungan persaudaraan dengan keponakan dan cucu dalam keluarga besar tidak putus. Mbak Ul, kakak sulung saya sekaligus mbah Afi, sudah wafat. Begitu juga Mira, anak Mbak Ul dan ibu Afi. Kalau tidak mengupayakan untuk hadir pada momen khusus, saya khawatir lambat laun hubungan akan putus.

Kedua, saya ingin napak tilas masa kecil saya di Surabaya, dan mengajak suami dan anak-anak saya untuk mengenal kota kelahiran serta rumah yang saya tinggali dulu di Raya Ketabang 27. Bahkan saya ingin menginap di sana, merasakan suasana rumah masa kecil.

Ketiga, saya ingin menulis biografi keluarga Soekarsono (nama ayah saya) agar anak cucu keluarga besar kelak tahu asal-usul mereka.

Menginap di Raya Ketabang 27

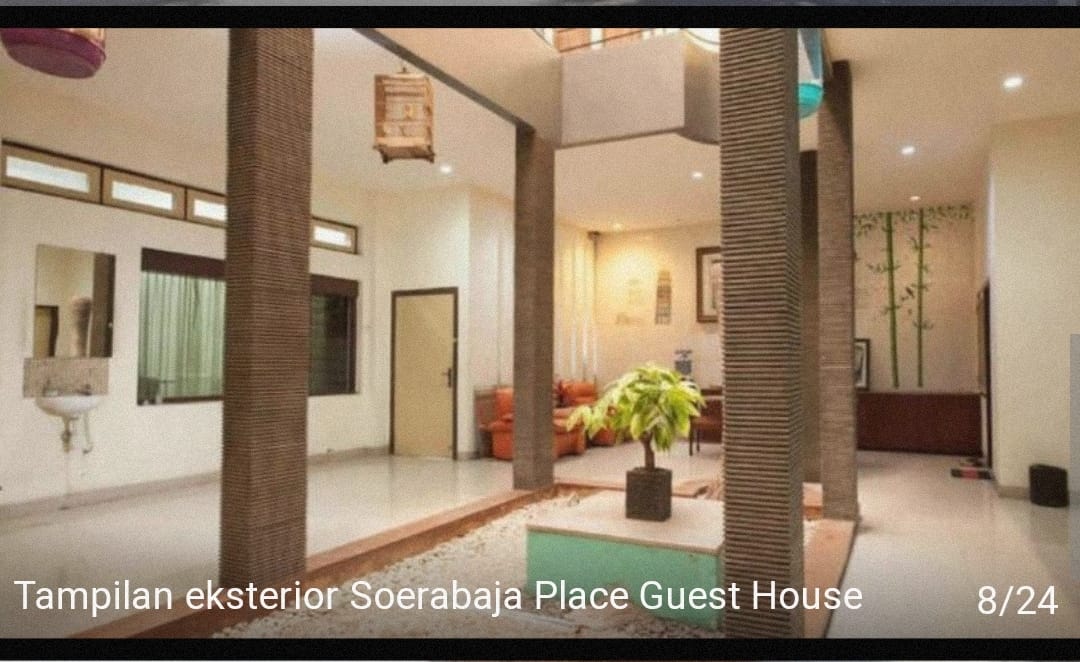

Menginap? Ya, rumah itu sudah menjadi Soerabaja Place Guest House (SPGH). Saya sudah mengecek aplikasi Traveloka, dan menemukan hotel itu di sana.

SPGH terletak di Jalan Jaksa Agung Soeprapto 27. Ketika saya kecil, jalan itu bernama Raya Ketabang 27. Ketabang adalah nama kelurahan dengan banyak peninggalan bangunan Belanda. Rasanya rumah kami pun termasuk bangunan kuno, kalau saya mengenang temboknya yang kokoh, dindingnya yang tinggi, dan lantainya yang bermotif bunga. Rumah itu bukan milik Bapak. Karena beliau berdinas di Angkatan Darat, kami bisa menempati rumah itu.

Ketabang berlokasi di daerah strategis Kecamatan Genteng, yang merupakan titik pusat Pemerintahan Kota Surabaya. Sekitar 200 meter dari Rumah Ketabang (sebutan kami untuk rumah masa kecil itu) ke arah tenggara terdapat gedung Balaikota Surabaya. Gedung itu menjadi kantor walikota Surabaya, termasuk Bu Risma, walikota Surabaya di tahun 2000-an. Ketika saya kecil, walikota Surabaya adalah Soekotjo. Bapak Ibu sering mengucapkan nama Pak Kotjo dalam pembicaraan mereka.

Kantor walikota itu dulu kami sebut dengan Kotapraja. Di depan Kotapraja ada alun-alun, seperti layaknya tata kota pemerintahan peninggalan Belanda. Menurut Wikipedia, gedung itu didirikan tahun 1921 pada masa walikota Surabaya yang ke-2, G.J. Dijkerman. Di website Situsbudaya.id disebutkan bahwa “Di tangan Tri Rismaharini, walikota wanita pertama Surabaya, gedung Balaikota Surabaya menjadi asri. Halaman depan dari gedung Balaikota ini, dibuat taman-taman yang menghijau yang tepat di tengah halaman depan terdapat air mancur.”

Oh, tidak. Selagi saya kecil, di masa Walikota Soekotjo, alun-alun itu sudah asri. Ada rumput hijau, pohon kana, dan air mancur. Ya, setiap hari saya melintasi alun-alun itu, dalam perjalanan ke TK Sedep Malem yang terletak di tepian barat Kotapraja.

Ketika saya ke Surabaya di masa dewasa, sebelum masa jabatan Bu Risma, alun-alun itu tetap menjadi area hijau yang menyenangkan. Oh ya, saat itu rumah yang menjadi TK Sedep Malem sudah menjadi kantor notaris.

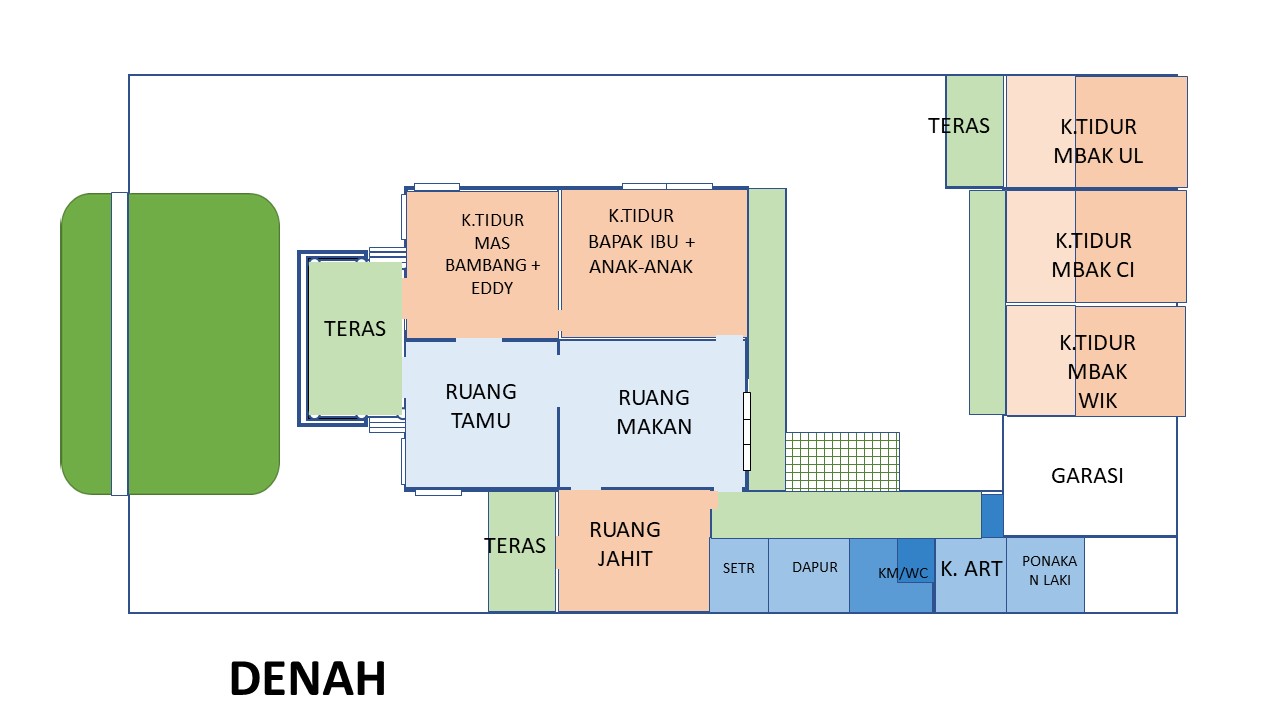

Street view SPGH (Foto: Google Maps) dan Rumah Ketabang (Gambar: Bambang Hudyanto).

Yang Berubah dan yang Tetap

Banyak yang sudah berubah di Ketabang, terutama rumah masa kecil kami. Ketika saya membuka Traveloka, dan mengeklik Soerabaja Place Guest House, saya tidak mengenali bahwa guest house itu adalah Rumah Ketabang. Catnya hijau muda, membuat bangunan itu tidak semegah rumah kami dulu, yang hanya bercat putih dan kusen berwarna krem. Dinding rendah berlapis batu hitam pada teras sudah tidak ada. Pada dinding rendah itu saya kerap didudukkan pengasuh saya, bila mereka kelelahan menggendong.

Yang saya sebut pengasuh adalah sepupu dan keponakan yang tinggal di rumah kami. Dengan luas tanah 1.500 meter persegi, dan luas bangunan 600 meter persegi, Rumah Ketabang cukup lega untuk dihuni keluarga dengan 10 anak dan saudara-saudara dari kampung. Gadis-gadis dan pemuda-pemuda dari keluarga Bapak maupun Ibu datang ke Surabaya untuk kuliah, bekerja atau sekadar mencari pengalaman.

Kehadiran kerabat perempuan dari kampung, Dik Min, Nak Titi, Yu Darmi, dan Yu Tatah, sangat berarti bagi ibu saya. Ibu dapat menitipkan saya, si anak ke-9 yang masih balita, selagi beliau sibuk dengan urusan organisasi istri prajurit atau jahitan.

Meskipun Ibu adalah istri priyayi, sebutan untuk pegawai pemerintah, Ibu punya usaha kecil-kecilan di rumah. Ibu pandai mengambil hati Bapak untuk mendukung hobi menjahitnya. Paviliun di sisi selatan rumah dipakai untuk kegiatan menjahit Ibu. Dulu ada papan nama “Modes Widuri” ditempel di beranda paviliun.

Paviliun itu masih tampak di foto Traveloka. Bedanya, beranda sudah hilang, dan pintu masuk ada di sisi kiri dinding, bukan di tengah.

Pada foto Traveloka terlihat pohon mangga di depan paviliun. Percaya tidak, pohon itu ditanam oleh kakak saya, Mas Bambang. Dia tanpa sengaja membuang pelok (biji mangga) di depan paviliun. Pohon yang bijinya berasal dari mangga yang dibeli Ibu di Pasar Genteng itu tumbuh dan makin besar. Kini pohon itu terlihat tua, dengan batang menabrak plafon sehinga dibuatkan lubang khusus.

Tampak depan SPGH. Ada pohon mangga di sebelah kanan. Foto: Traveloka.

Rumah Renovasi vs Rumah Asli

Dibanding saya, Mas Bambang, anak ke-5, punya kenangan lebih kuat tentang rumah itu. Saya berada di Ketabang hingga usia 7 tahun, sedangkan Mas Bambang berada di sana sampai usia 15-an.

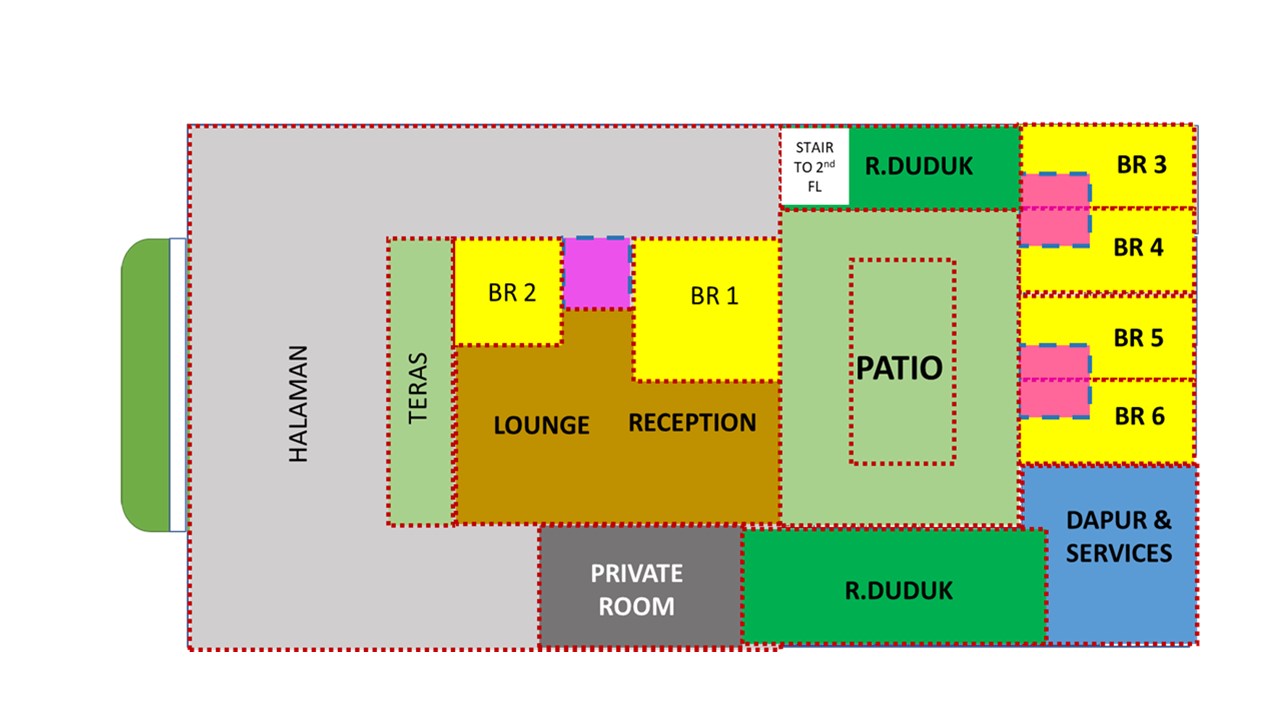

Di masa dewasanya Mas Bambang berprofesi sebagai arsitek. Dia membantu saya “menerjemahkan” foto-foto ruangan SPGH ke situasi ketika kami tinggal di sana. Saat melihat penampilan SPGH di website Traveloka saya tidak bisa menduga ruangan apakah yang tampak pada foto.

“Kalau mau melihat rumah asli Ketabang, lihat rumah Bu Sri,” kata Mas Bambang. Dia mengambilkan foto dari Google Maps, dan tampaklah bangunan hotel dan rumah Bu Sri. Saya tidak pernah mendengar Ibu bercerita tentang Bu Sri, ataupun mengajak saya ke rumahnya. Saya hanya tahu bahwa putra Bu Sri adalah pemain gokart.

Apakah keluarga Bu Sri masih menempati rumah itu? Pertanyaan yang sulit dijawab. Lagi pula untuk apa? Mungkin kalau pemain gokart itu masih ada, atau cucu Bu Sri yang tinggal di sana, saya ingin berkenalan sebagai mantan tetangga dan penikmat heritage. Saya akan sampaikan bahwa dengan mempertahankan arsitektur lama, keluarga itu memberi kontribusi besar pada heritage Surabaya.

Dengan adanya rumah Bu Sri, saya bisa melihat jelas perbandingan antara bangunan asli Ketabang dan bangunan modern SPGH. Perbedaan utama adalah pada ketinggian atap. SPGH tampak lebih rendah. Menurut Mas Bambang, atap yang rendah itu untuk menghemat biaya pembangunan, dan menyesuaikan dengan trend sekarang.

Perbandingan tinggi atap SPGH dan rumah asli Ketabang. Foto: Google Maps.

Perbedaan Tata Letak

Penataan SPGH sudah berubah dari Rumah Ketabang. Ini yang membuat saya bingung untuk memahami foto ruangan di Traveloka. Mas Bambang pun membuatkan denah untuk membandingkan rumah lama dan bangunan baru.

Teras Rumah Ketabang telah diperkecil. Pintu masuk pun dipindah ke samping, dekat paviliun. Ruang tamu dan ruang makan menjadi lounge dan reception. Hal yang membuat nuansa berbeda adalah hilangnya ubin berukuran 20 x 20 sentimeter bermotif bunga. Menurut Mas Bambang, nama ubin itu adalah PC atau Portland Cement. Lazim juga disebut ubin kepala basah. Ubin semacam itu saya dapati di rumah-rumah kuno, seperti rumah R.A. Kartini di Rembang. Kini ubin di SPGH berupa keramik mengilap.

Penempatan kamar-kamar SPGH masih seperti Rumah Ketabang. Kamar Mas Bambang dan Mas Eddy (anak ke-6) yang bersisian dengan ruang tamu masih ada. Waktu itu Mas Bambang dan Mas Eddy mempunyai kamar sendiri, karena sudah beranjak remaja.

Pada Rumah Ketabang ruang tidur utama berdampingan dengan ruang makan. Di ruang itu saya dan kedua kakak saya, Mas Toto dan Mas Heru, tidur dalam satu ranjang besi yang besar berkelambu. Mas Toto adalah anak ke-7, dan Mas Toto anak ke-8. Usia kami terpaut dua tahunan.

Ranjang kami menempel di dinding utara. Di seberang tempat tidur kami ada tempat tidur single tanpa kelambu tempat Dik Yoyok, si bungsu, dikeloni Ibu. Di sebelahnya, ada tempat tidur single berkelambu punya Bapak.

Bila saya terbangun di malam hari, saya seperti melihat wajah-wajah menempel di kelambu. Menyeramkan. Namun saya pejamkan mata erat-erat supaya saya cepat tidur.

Pastinya kamar itu tidak spooky lagi sekarang. Di dalam foto-foto Traveloka kamar SPGH terlihat terang dan modern. Di Booking.com disebutkan bahwa ukuran semua kamar SPGH adalah 12 meter persegi, atau standard room. Menjadi pertanyaan bagi saya apakah master room yang luas itu dibagi menjadi dua kamar. Semoga saya ada kesempatan tidur di kamar itu kalau menginap di SPGH.

Denah Rumah Ketabang (atas) dan SPGH (bawah). Gambar: Bambang Hudyanto.

Area Belakang

Dulu antara rumah induk dan kamar-kamar di belakang ada halaman tempat parkir bemo dan becak, dan lalu lalang mobil yang ditempatkan di garasi dalam.

Becak adalah salah satu tempat bermain saya. Di sore hari saya duduk-duduk di sana, setelah Pak Tin pulang menarik becak. Istri Pak Tin, Mbok Nah, bertugs sebagai pengasuh utama saya. Begitu seringnya saya bersama Pak Tin dan Mbok Nah, saya mendapat ejekan sebagai anak Mbok Nah. Tidak salah, sih. Mbok Nah adalah “ibu angkat” yang memahami saya. Kalau saya malas makan, dia membolehkan saya makan nasi hanya berlauk garam. Pastinya saya makan diam-diam di area belakang, tidak di meja makan. Mbok Nah baru meninggalkan saya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bila salah satu saudara perempuan membawa saya bermain di teras.

Area belakang itu sekarang menjadi patio, yang memanjang dari utara ke selatan, dengan atap transparan. Kamar-kamar di area belakang masih dipertahankan, dan dibuat bertingkat. Ketika saya kecil, ketiga kamar itu dihuni oleh Mbak Sri (kakak ketiga), Mbak Wik (kakak keempat), dan saudara yang menumpang. Kakak sulung (Mbak Ul) serta kakak kedua (Mbak Mar) sudah menikah dan punya rumah sendiri.

Kalau saya menghadiri pernikahan Afi kelak, saya akan mengajaknya ke SPGH untuk melihat bekas kamar neneknya ketika masih gadis. Kamar itu ada di deretan tiga kamar area belakang. Saya akan ceritakan bahwa Mbah Ul pernah naik atap kamarnya ketika ngambek. Saya dapatkan cerita itu dari Ibu ketika saya kecil, dan saya melihatnya sebagai sikap yang heroik.

Halaman belakang Rumah Ketabang (atas, gambar: Bambang Hudyanto), yang berubah menjadi area patio (bawah, foto: Traveloka).

Tinggal Kenangan

Kamar mandi dan WC (saya dulu menyebutnya “mbese”) di area belakang sudah menjadi ruang duduk SPGH. Di kamar mandi itu terdapat kolam super besar yang panjangnya selebar rentangan tangan orang dewasa. Mbese di ruang sebelahnya, berupa toilet duduk dengan reservoar menempel di dinding yang tingginya di atas kepala Mbok Nah. Ada rantai panjang untuk menarik tuas pengguyur. Suara gemuruh terdengar bila rantai ditarik. Saya melihat toilet semacam ini di rumah RA Kartini di Rembang.

Meskipun pergi ke mbese menjadi hal yang kurang menyenangkan, caregiver team saya –Mbok Nah atau saudara-saudara yang perempuan– siap mengurangi ketidaknyamanan saya.

Saya berada di rumah kenangan itu sampai kelas 1 SD, sebelum akhirnya Bapak pindah ke Jakarta tahun 1969. Kami semua ikut, kecuali kakak-kakak saya yang sudah menikah atau kuliah di Surabaya.

Meskipun hanya tujuh tahun berada di rumah itu, saya merasa Rumah Ketabang adalah sebuah kosmos yang memperkenalkan saya pada banyak hal: kehangatan keluarga, kemandirian seorang perempuan, tanggung jawab seorang ayah, dan kehidupan saling berbagi.

Mas Bambang bilang bahwa dia pernah berangan-angan membeli Rumah Ketabang. “Alhamdulillah terlaksana, walaupun hanya menginap dua malam di sana,” katanya sambil tertawa.

Kami tidak perlu memiliki Rumah Ketabang karena kehidupan terus berjalan. Misalnya, karena saya kemudian sekolah, kuliah dan bekerja di Jakarta, jodoh saya pun orang yang lahir dan besar di Jakarta.

Bersyukur bahwa Rumah Ketabang menjadi guest house dengan harga terjangkau. Kami bisa masuk ke dalamnya sewaktu-waktu, dan menjamah kembali kenangan masa lalu.

Foto keluarga di teras Ketabang tahun 1956. Dari kiri ke kanan: Mbak Ul menggendong Mas Eddy, Mbak Mar, Ibu menggendong Mas Bambang dan Bapak. Duduk di sepeda Mbak Wik dan Mbak Sri. Saya belum lahir.

Saya (kanan) ketika bersekolah di TK Sedep Malem. Bersama Dik Yoyok, si bungsu.

Walah rumah masa kecil ya sudah jadi guest house 😍😍😍 dan bentuknya unik lagi. Walaupun sudah bukan milik sendiri, paling nggak rumahnya jadi bisa membantu orang yang butuh rumah tinggal sementara pas mampir ke sana. Ditambah lagi hrganya yang terjangkau 😊😊😊