Kala Mega Mendung di Resto Biru adalah tulisan tentang kunjungan ke Restoran Nur Corner di Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kala Mega Mendung di Resto Biru

Kala Mega Mendung di Resto Biru

Kala mega mendung di resto biru adalah suasana ketika kami –sekelompok teman kuliah seangkatan dan sejurusan– makan siang bersama di Nur Corner, Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Cukup deg-degan awalnya, karena kami belum melakukan reservasi, padahal jumlah kami cukup besar, tujuh orang. Saya datang terlebih dahulu di antara teman-teman, dan sempat galau ketika pelayan mengatakan semua meja sudah terisi.

Pada pembahasan di grup WhatsApp terlontar untuk mencari tempat lain. Namun pada jam makan seperti itu kemungkinan besar semua restoran juga penuh. Akhirnya diputuskan untuk sabar menunggu tamu lain pulang. Saya pribadi ingin tahu, seperti apa sih restoran Ibu Nurasia Uno, yang pernah mengaku tidak bisa memasak di unggahan Instagramnya.

Biru Putih

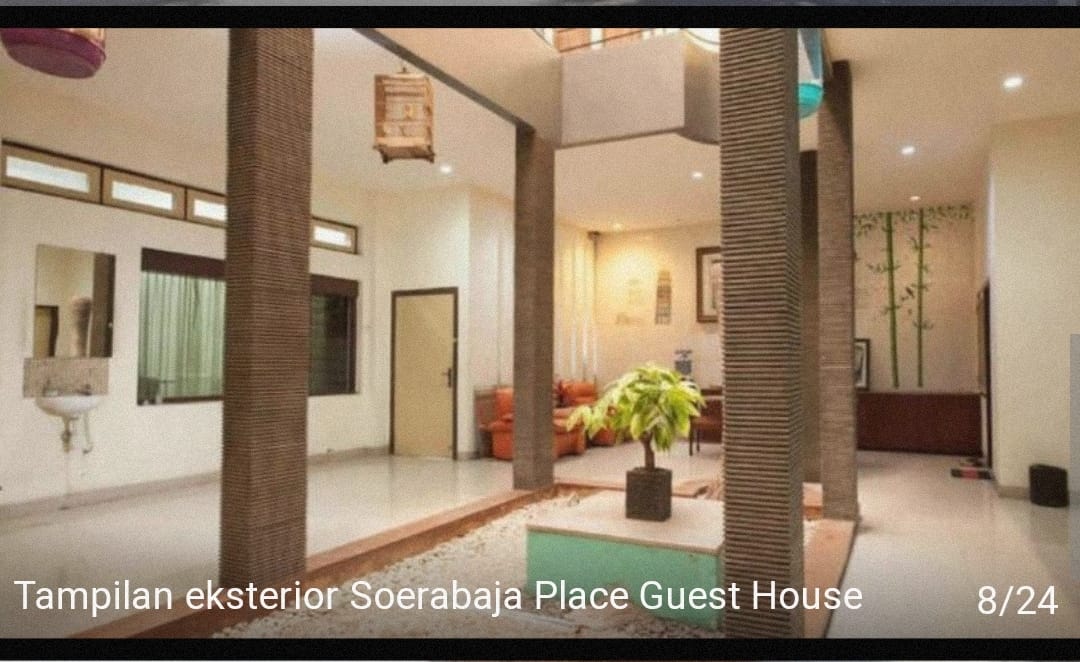

Pada website nurcorner.com, terlihat dominasi nuansa biru pada restoran itu. Biru menyiratkan kedamaian, keluasan, serta alam yang dingin, tinggi dan dalam, seperti laut dan langit. Saya berpikir, unik juga resto yang mengusung produk lokal memilih biru sebagai company color.

Biru juga mengandung unsur kelabu. Itulah yang saya rasakan ketika tiba di Nur Corner. Saat itu hujan deras, dan kemacetan di Jalan Antasari membuat waktu tempuh lebih panjang. Saya datang bersamaan dengan tamu-tamu lain yang ingin makan siang. Padahal belum seorang pun di antara kami yang melakukan reservasi.

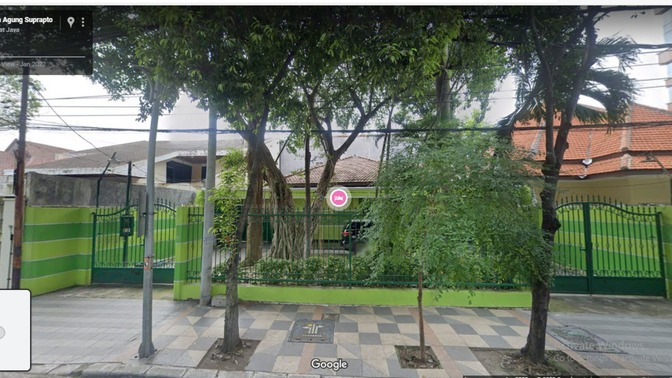

Galaunya perasaan saya mungkin sama dengan hiruk-pikuk kendaraan yang datang dan pergi di jalanan depan restoran. Halaman restoran tidak seluas yang saya bayangkan. Pagar dibuat menjorok ke dalam dan bagian luar dipakai untuk area parkir. Namun mobil pengunjung lebih banyak daripada daya tampung parkiran.

Wah ini berarti … kemungkinan mendapatkan meja semakin tipis. Ya, betul. Pramusaji lelaki yang masih belia mengatakan tidak ada meja untuk tujuh orang.

Saya pun berdiri menatap hujan, mobil yang datang pergi, dan orang yang keluar masuk. Sungguh lengkap haru biru saya.

Saya layangkan pandang ke sekeliling, dan akhirnya mafhum mengapa resto ini bernuansa biru. Batik mega mendung cirebonan tersebar di mana-mana. Para pramusaji mengenakan seragam dengan motif batik mega mendung. Di meja tamu-tamu tersaji buku menu dengan elemen mega mendung. Begitu juga dengan pembungkus sendok.

Sepertinya, busana Bu Nur Asia Uno juga banyak yang bermotif mega mendung, terutama sejak Pak Sandi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mungkin motif ini bermakna khusus untuk Bu Nur.

Dengan mengamati sekeliling resto, saya dapat mengalihkan perasaan biru kelam menjadi biru yang tenang Mungkin juga karena saya sudah tenang, energi positif pun datang. Kami dipersilakan ke suatu sudut oleh seorang pramusaji. Tepatnya, Betsy, salah satu teman kuliah saya, berhasil mendapatkan satu sudut tempat duduk untuk bertujuh.

Bersih

Kesan bersih terasa karena penggunaan warna putih pada hampir semua bagian bangunan. Pagar, dInding, kusen dan pintu berwarna putih, dengan sedikit sentuhan biru. Furnitur juga ada yang bernuansa putih biru. Sofa yang kami duduki berwarna biru, menempel pada dinding putih yang dihiasi lukisan bunga minimalis.

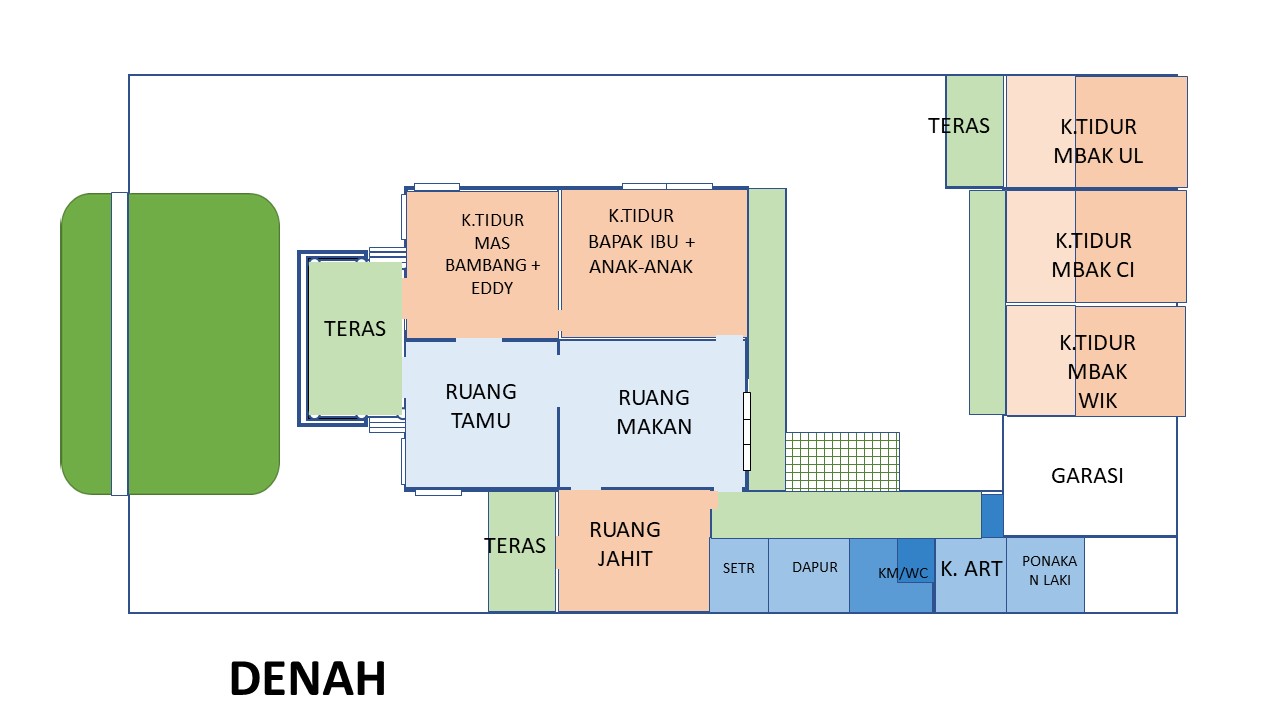

Saya suka musalanya yang luas, mungkin dulunya master bedroom. Ruang salat ini bernuansa krem. Ada permadani besar yang hampir menutup seluruh lantai. Pada bagian yang tidak tertutupi permadani, ada runner rug. Saya menduga rug ini adalah milik pribadi Bu Nur.

Di depan area musala ada wastafel biru dengan anggrek bulan putih. Saya mendapati petugas bapak-bapak berkali-kali mengelap area itu.

Sudut yang diperuntukkan bagi kami dilap terlebih dahulu oleh pramusaji, sebelum kami duduk di sana.

Setelah kami menyantap hidangan, pramusaji dengan cepat bertanya apakah piring yang kosong bisa diambil.

Ramah

Saya mendapat kesan bahwa Nur Corner adalah resto yang ramah ketika mengirim reservasi di pagi hari. “Mohon maaf sekali untuk reservasi kami maximal H-1 tidak bisa dihari yg sama. Untuk hari H bisa langsung go show saja ibu,” itu jawaban yang saya terima. terkesan ramah karena memberi solusi untuk dijalankan.

Ketika melapor bahwa kami akan menunggu meja kosong, staf Nur Corner pun menerima dengan baik. “Tapi tidak ada tempat menunggu ya, Bu,” kata mereka.

Pramusaji Nur Corner rata-rata masih muda. Mungkin berusia 20-an. Mereka gesit, dan melayani permintaan kami dengan baik dan cepat. Entah itu tambah makanan ataupun memotret.

Spicy

Sekarang kita bahas soal hidangannya.

Pramusaji dapat menjelaskan menu dan memberi rekomendasi bila kita tanya. Misalnya, ketika saya tanya minuman signatur di resto itu, pramusaji menunjukkan gambar Teh Nur Coner. “Teh pakai pandan,” katanya.

Karena lapar, saya pesan menu nasi. Saya tertarik pada Nasi Campur Bali. Di foto terlihat piring putih ditataki daun pisang. Hidangan yang tersaji adalah nasi putih, satai lilit, telur pindang, ayam, ayam suwir, dan tumis singkong.

Setelah memesan makanan, saya salat. Ternyata ketika saya kembali, Nasi Bali sudah tersaji. Pesanan teman-teman pun sudah tiba, bahkan Betsy sudah menghabiskan bubur ayam. Penyajian di Nur Cafe ternyata GPL (Gak Pake Lama).

Pelan-pelan tumpeng Nasi Bali saya potong. Saya kunyah dengan telur pindang. Tekstur nasinya pas, dan telur pindangnya enak. Namun lauk yang lain terlalu tajam rasanya untuk saya, baik satai lilit, ayam suwir, maupun singkong tumis.

“Ya, pastilah itu kan makanan Bali,” kata Anung, yang duduk di sebelah saya. Mungkin juga lidah saya menjadi lebih sensitif terhadap rasa. Saya merasa lebih bisa menerima seandainya ketajaman bumbu diturunkan dua level.

Saya pun “bertualang” mencicipi pesanan teman-teman, kecuali Bubur Ayam, karena sudah habis. Padahal Bubur Ayam ini diklaim terenak se-Asia Tenggara oleh Nur Corner.

Saya merasa cocok dengan rasa soto Betawi milik Agung. Kuah santannya berbumbu sedang.

Nasi Goreng Cumi pesanan Nining terlalu asin untuk saya. Nining pun mengatakan begitu, sehingga saya merasa lidah saya punya teman.

Pelan-pelan saya menghabiskan Nasi Bali saya. Kami mengobrol dan tertawa, sehingga tidak terasa makanan di piring saya habis juga.

Hujan reda. Makanan dan minuman habis. Kami pun berpisah. Saya melintasi lagi halaman yang basah, dan kursi biru di halaman.

Hidangan di Nur Corner tidak sebiru lambangnya. Artinya, rasa yang dihadirkan pada beberapa sajian kurang “tenang”, alias terlalu spicy. Mungkin juga lidah saya yang ingin ketenangan.

Berapa Rp?

(Sebagian Pesanan Kami)

Makanan Kecil

- Biterbalen Rp37.000

- Singkong Keju Rp35.000

Hidangan Utama

- Soto Betawi Rp55.000

- Nasi Campur Bali Rp90.000

- Nasi Goreng Cumi Hitam Rp75.000

Minuman

- Teh Hangat Rp15.000

- Nur Corner Tea Rp Rp35.000

- Air Mineral Rp15.000

- Americano Rp40.000

Kala Mega Mendung di Resto Biru

Pengisi Konten: Endah WS

Page Builder: Divi/Elegant Themes

Layout Pack: Food Bank

Font: Lora (Heading)/Default (Body Text)

Foto: Endah

Images:

Canva (@Sastramegaimages, Paramore, Satria, Marx Fidel)

Sejak adanya wabah malaria, masyarakat bersedia berobat ke Puskesmas.

Sejak adanya wabah malaria, masyarakat bersedia berobat ke Puskesmas.